Loris aveva voltato pagina. Aveva spento finalmente lo specchio e ripreso a guardare. Finalmente, il riconoscimento che meritava era arrivato. Non inatteso, no. Lui aveva lavorato come un mulo per mesi su quel film, sudando sangue e bicchieri colmi di whisky, e adesso qualcosa gli veniva restituito. Qualcosa di dovuto.

Il cinema era strapieno, ogni posto occupato. Loris, con il suo abito scuro e quell’atteggiamento sornione che non lo abbandonava mai, sedeva in prima fila. La proiezione del film era finita, i titoli di coda scorrevano lenti sullo schermo, accompagnati dalla scritta “FINE”. Lenti come i suoi sessant’anni, vissuti con l’intensità di un leopardo affamato, sempre in cerca della preda per sopravvivere.

Schermo nero. Luci accese in sala. E poi, il delirio. Il pubblico si alzò in piedi, acclamando quell’opera prima come un capolavoro. Loris non aspettava altro. Si girò verso la folla, con un sorriso tra lo sprezzante e il commosso, allargò le braccia e accennò un inchino. Ringraziò tutti, ma con distacco. Perché lui era fatto così: tutto o niente. E quella sera, aveva vinto. Su se stesso. Su tutti.

Ma mentre il pubblico continuava ad applaudire, Loris sentì qualcosa dentro di sé. Un vuoto. Un’ombra. Quella stessa ombra che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Si chiese se quel riconoscimento fosse davvero ciò che voleva. Se quella standing ovation potesse riempire il buco che sentiva dentro.

“Forse no,” pensò. “Forse non è mai stato questo il punto.”

Guardò il suo riflesso nello schermo spento. Un uomo anziano, con le rughe scavate dal tempo e dalle battaglie. Un uomo che aveva cercato di sfuggire alla mediocrità, di lasciare un segno. E adesso, finalmente, ci era riuscito. Ma cosa significava, davvero?

Il pubblico continuava a urlare il suo nome, ma Loris sentiva solo il silenzio dentro di sé. Quello stesso silenzio che lo aveva spinto a creare, a lottare, a correre come un leopardo affamato. E forse, pensò, era proprio quello il punto. Non il riconoscimento, non gli applausi. Ma la corsa. La lotta. La ricerca. La curiosità.

Si sedette di nuovo, mentre il teatro esplodeva in un’ovazione. Chiuse gli occhi e sorrise, davvero, per la prima volta. Perché aveva capito che, in fondo, non aveva mai corso per vincere. Aveva corso per sopravvivere.

E adesso, finalmente, poteva fermarsi.

Loris non sopportava le felicitazioni. I complimenti, le pacche sulle spalle, i sorrisi falsi stampati sulle facce come etichette di plastica da supermercato. Ma stavolta, aveva avuto ragione lui. Per anni lo avevano criticato, deriso per quel suo cinema d’autore che nessuno capiva. O forse non volevano capire. “È un cinema che può guardare solo lui,” dicevano. “Ma chi si crede di essere?”

Eppure, quella sera, la sua visione onirica e surreale della vita aveva trionfato. Il pubblico lo acclamava, ma Loris sentiva solo paura. Paura che, dopo quel successo, la massa iniziasse a seguirlo. Rabbrividiva al pensiero di essere considerato uno tra i tanti. Perché lui non lo era mai stato. Non poteva esserlo. Lui non pecoreggiava con la massa. Lui era libero.

Voleva andare via. Voleva fuggire da quella folla ipocrita, da quegli applausi che suonavano vuoti come bottiglie di birra lasciate al sole in una spiaggia abbandonata. Voleva andare incontro al suo destino: quella strada crudelmente solitaria che solo gli artisti conoscono.

Fuori, il solito taxi lo aspettava. Loris non aveva la patente. Non l’aveva mai voluta. Diceva che guidare un’auto lo intrappolava, lo imprigionava nello squallore del traffico. Preferiva camminare, sentirsi cittadino dei suoi pensieri, o prendere un taxi, lasciare che qualcun altro si occupasse della strada.

Salì in macchina, chiuse la portiera e diede l’indirizzo al tassista. Mentre la città scorreva fuori dal finestrino, Loris si chiese se avesse fatto la scelta giusta. Se quel successo fosse davvero ciò che voleva. O se, forse, fosse solo un’altra trappola.

II

“Dove vuole andare?” chiese il tassista, rompendo il silenzio.

Loris guardò fuori dal finestrino. “Dove mi porta la strada.,” rispose.

E mentre il taxi si muoveva nel traffico serale, Loris chiuse gli occhi e sorrise. Perché sapeva che, in fondo, non importava dove stesse andando. L’importante era continuare a muoversi. Continuare a cercare. Continuare a essere sé stesso, anche se questo significava restare solo.

Loris salì in taxi e si sedette dietro, con impazienza. “Vada alla stazione,” disse all’autista. “E faccia in fretta.” Doveva andare a Palermo, la sua città natale, dove i genitori anziani lo aspettavano.

Lungo il tragitto, il telefono squillò. Era sua madre. Voleva sapere a che ora sarebbe arrivato. Loris rispose con il solito tono vago, quello che usava sempre quando non voleva dare troppe certezze.

“Sarò a Palermo domani mattina,” disse. “Quando arrivo in stazione, ti chiamo.” I suoi genitori erano gli unici a sapere del suo arrivo in città dopo tanto tempo.

Liquidò la chiamata con poche parole. Era nella sua natura non dare mai nulla per scontato. Del resto la vita stessa non era una cosa scontata. Non gli piaceva essere incastrato in orari, in promesse, in aspettative. Loris era stato sempre una farfalla libera.

Il taxi correva veloce. La città, nonostante non fosse ancora sera inoltrata, sembrava vuota. Senza anima. Solo il rumore del motore e le luci dei lampioni che sfrecciavano fuori dal finestrino.

“Tutto a posto, dottor Loris? Come andiamo?” chiese il tassista, guardandolo dallo specchietto e riconoscendolo.

Loris alzò gli occhi. “Non sono un dottore,” rispose asciutto. “Comunque, sì, va tutto bene.”

Era infastidito. Forse disturbato dal fatto che qualcuno gli avesse rivolto la parola. In quel momento, voleva solo stare con i suoi pensieri. O forse non pensarci affatto.

Estrasse il moleskin dalla tasca. Quello che portava sempre con sé, da anni. Le prime due pagine sempre vuote, come un invito a cominciare. Le altre, sporche di una calligrafia meticolosa, quasi maniacale. Lo aprì ma non scrisse nulla, si limitò a osservare i fogli bianchi, mentre il taxi sfrecciava verso la stazione. Forse cercava qualcosa. Forse aspettava che le parole venissero da sole.

Ma non arrivarono. Lo richiuse rassegnato. Guardò fuori dal finestrino, la città che scorreva veloce, e si chiese se, in fondo, non fosse sempre stato così. In viaggio verso qualcosa, senza mai arrivare davvero.

Loris arrivò alla stazione in tempo, senza bagaglio. Odiava preparare valigie, e poi pensava di stare via solo un paio di giorni. A cosa serviva portarsi dietro roba inutile?

Percorse il viale che costeggiava i binari, la sua attenzione venne catturata dallo squillo di un telefono pubblico. Si fermò. Non c’era nessuno, solo quel suono insistente proveniente dall’ultima cabina telefonica ancora integra sulla terra. Rimase immobile per qualche secondo, come ipnotizzato da quel trillo solitario. Poi, improvvisamente, la sinergia silenziosa tra lui e il telefono fu squarciata dall’annuncio metallico che forniva le informazioni sugli orari. “Dal binario quattro è in partenza l’espresso 1462 notturno diretto a Palermo. I signori passeggeri sono pregati di affrettarsi.”

Loris si svegliò da quello strano intontimento che lo aveva avvolto. Riprese a camminare, diretto verso la carrozza. Salì in seconda classe, come sempre. Il vagone era quasi vuoto. Scelse uno scompartimento deserto, nella speranza che nessuno si unisse a lui durante il viaggio. Amava stare solo.

“L’aereo è troppo veloce,” diceva sempre. “Non dà il tempo di pensare.”

Non aveva bagaglio, solo una stecca di camel che avrebbe fumato nel cesso sporco del treno, un telefono sempre scarico e un moleskin in tasca. Era tutto ciò di cui aveva bisogno.

Mentre sistemava il moleskin sul tavolino, le grida festose di alcune ragazze attraversarono il corridoio. Loris le guardò passare frettolosamente davanti al suo scompartimento. Sorrise tra sé e sé, pensando che forse venivano da una festa. O chissà cosa. Sembravano delle oche giulive.

Poi il treno partì, in orario. Loris si appoggiò al finestrino, osservando la stazione che scompariva lentamente. Si chiese cosa lo aspettasse a Palermo. I genitori anziani, certo. Ma anche qualcos’altro. Qualcosa che non poteva ancora definire.

Aprì il moleskin, ma non scrisse nulla. Si limitò a guardare le pagine bianche, mentre il treno correva verso sud. Forse cercava ispirazione. Forse aspettava che le parole venissero da sole.

Ma non vennero. E Loris chiuse il moleskin, rassegnato. Accese una camel e si preparò per il viaggio. Perché, in fondo, sapeva che non importava dove stesse andando. L’importante era continuare a muoversi.

Loris amava il treno. Era lì che le idee migliori gli venivano, gli venivano quando era in viaggio e sempre in treno come mosche attratte dalla luce. E poi c’erano le immagini. Quelle che correvano veloci fuori dal finestrino: montagne, pianure, tetti di case abbandonate nella campagna, luci che scivolavano via come stelle impazzite.

Un uccello in picchiata sbatté contro il vetro. Loris non si scompose più di tanto. Era abituato a quelle cose. Il treno rallentò e si fermò in una stazione di transito. Sul marciapiede, cani vagabondi sembravano salutarlo con la coda. Un paese, una fontana, una casa solitaria su una piazza troppo grande. Poca gente.

Loris riconobbe quel posto. Ci aveva vissuto qualche anno prima. La sua casa era proprio lì, sulla via centrale. Chiuse gli occhi e i ricordi piombarono nella sua mente, come fantasmi indiscreti. Rossetti, rimmel, dita e labbra. Un giardino vuoto e gambe in aria.

Con un gesto nervoso, scacciò via quel passato ostile. Aprì gli occhi e il treno riprese a fischiare, correndo lungo i binari.

Ma i ricordi non se ne andarono del tutto. Rimase lì, seduto, con le mani appoggiate sul tavolino, a guardare fuori dal finestrino. Si chiese perché quei momenti, quei luoghi, quelle persone continuassero a tornare nella sua mente. Forse era il prezzo da pagare per aver vissuto troppo.

Accese un’altra camel e sorrise tra sé e sé. Perché, in fondo, sapeva che non importava quanto velocemente il treno corresse. Il passato sarebbe sempre stato lì, a bussare alla porta della sua mente.

E forse, pensò, non era così male.

Il treno accelerò sulla tratta per Villa San Giovanni, mordendo la terra, squarciando gallerie buie dove il futuro sembrava non esserci mai stato. I binari erano sempre uguali, indifferenti, come lo stato d’animo di Loris in quella notte. Avrebbe dovuto sentirsi appagato, dopo la serata al teatro, dopo quel riconoscimento che aveva atteso per anni. Eppure, dentro di sé, c’era sempre quel malessere di vivere. Quell’ombra che non lo abbandona mai.

Mezzanotte passata. Il treno arrivò a Villa San Giovanni. La Calabria era ormai alle spalle. Le operazioni d’imbarco durarono circa mezz’ora, con i vagoni snodati che venivano sistemati nel traghetto. Loris aspettò che il suo vagone si liberasse, poi salì come da rito, sulla balconata del traghetto.

Fuori, c’era solo buio e una leggera brezza che gli invadeva il viso, facendolo tremare. Si sedette su una poltroncina laccata bianca, cingendosi con le braccia e stringendo il cappotto. Accese una camel e la fumò avidamente, come se potesse scaldargli l’anima.

Il traghetto mollò gli ormeggi e iniziò la traversata verso la sua terra. Loris cercava le luci dall’altra parte della costa, ma la Sicilia era ancora lontana. Il mare sembrava assecondare il suo stato d’animo: oscuro, inquieto, come un ballerino che danza solo con la luna, che vorrebbe le tue mani, sfiorarti, portarti con sé.

Loris guardò il mare e pensò a quanto tempo fosse passato dall’ultima volta che aveva visto i suoi genitori. Quanto tempo fosse trascorso da quando aveva lasciato la sua terra. Rimase fermo, con le braccia a cingere le spalle, anche quando un’onda indispettita lo lambì di acqua gelida.

La sua mente era altrove. Cosa avrebbe trovato al di là di quel mare? Al di là di una terra quasi dimenticata, ma mai davvero abbandonata?

Chiuse gli occhi e sorrise tra sé e sé. Perché, in fondo, sapeva che non importava cosa lo aspettasse. L’importante era continuare a muoversi. Continuare a cercare.

Anche se il mare era oscuro. Anche se la notte era lunga.

Loris fissò il fumo della sigaretta che si dissolveva nell’aria, formando una nebbiolina sottile, quasi un velo tra lui e il passato. E lì, in quel vapore effimero, apparve lei: Porzia. Non era solo un ricordo, era un fantasma che lo perseguitava da anni, una presenza che si insinuava nei momenti più silenziosi, quando il rumore del mondo si placava e restava solo il fruscio della sua mente.

Porzia. Una donna libera, senza Dio, senza regole, senza catene. Una creatura che si esaltava al vento come le foglie d’ulivo nel mese di novembre, che danzava sotto la pioggia e si lasciava attraversare dal sole come se fosse fatta di luce. Porzia, con la gola impastata di sudore, come la sabbia del deserto dopo un temporale. Porzia, meretrice di una vita senza confini, ma anche il primo, vero amore di Loris.

L’aveva conosciuta a Roma, in un bar vicino a Piazza Navona. Lei era seduta in un angolo, con un vestito leggero che sembrava volerla portare via dal mondo. I suoi occhi neri erano come due pozzi profondi, pieni di domande a cui nessuno aveva mai risposto. Loris si era avvicinato, attratto da quella luce che sembrava provenire da chissà dove. E così era iniziato tutto. Due anni di passione, di litigi, di abbracci che sembravano voler cancellare il mondo intero. Due anni in cui Loris aveva creduto di aver trovato qualcosa di vero, qualcosa che valesse la pena di trattenere.

Porzia era amorevole, sensibile, alla ricerca di una famiglia che non aveva mai avuto, aveva bisogno di una sicurezza ma era anche testarda, capace di trasformarsi in un istante, di mutare come il vento che cambia direzione senza preavviso. La sua natura emotiva era vulnerabile, fragile come un vetro sottile, e questo la rendeva molto imprevedibile. Loris aveva bisogno di libertà e soprattutto di tranquillità. Un giorno era dolce, premurosa, pronta a costruire un futuro insieme. Il giorno dopo si chiudeva in se stessa, diventando una straniera, una donna che Loris non riusciva a raggiungere, non importa quanto ci provasse.

Era stata lei a lasciarlo, alla fine. Senza una spiegazione, senza un perché. Solo un biglietto lasciato sul tavolo della cucina, con poche parole scarabocchiate: “Devo andare. Non cercarmi.”

Loris aveva cercato di dimenticarla, di seppellire quel ricordo sotto strati di alcool e sigarette e notti passate tra puttane e vino scaduto. Ma quella donna era rimasta lì, nella sua testa, come una melodia che non riusciva a smettere di canticchiare.

Ora, seduto in quella panchina, con il fumo che si dissolveva nell’aria, Loris sentiva di nuovo il suo profumo, il suo respiro, il calore della sua pelle. Porzia. Il suo primo amore, il suo unico amore. Una donna che aveva cercato di dimenticare, ma che era rimasta lì, intatta, come una ferita che non voleva rimarginarsi.

“Porzia,” sussurrò, quasi senza volerlo. Il nome gli uscì dalle labbra come un’ammissione, una confessione che non aveva mai fatto a nessuno. E per un attimo, solo un attimo, Loris si lasciò andare, permettendo a quel ricordo di riempire la stanza. Poi il fumo si dissolse, e con esso anche il volto di Porzia. Ma il dolore, quello rimase. Come sempre.

III

I vagoni del treno furono rimessi a posto sulla stazione di Messina, pronti a ripartire. Ma uno sciopero improvviso dei macchinisti bloccò tutto. Loris, che nel frattempo si era sistemato in carrozza, irritato scese dal treno. Infierì contro chiunque gli capitasse a tiro, bestemmiando contro il destino e la stupidità umana.

Trascorse ore a passeggiare nei pressi della stazione, senza allontanarsi troppo. Aveva paura che il treno ripartisse all’improvviso, lasciandolo a terra. Così rimase lì, con le mani in tasca e la solita camel tra le labbra, a guardare il viavai di viaggiatori stanchi e impazienti.

Si chiese perché Porzia gli fosse tornata in mente proprio in quel momento. Forse era il fumo della sigaretta, o forse quella sensazione di essere bloccato, intrappolato, come se la vita gli stesse giocando un altro dei suoi tiri mancini.

Porzia. Quella donna che aveva amato e perduto. Quella donna che aveva cercato di dimenticare, senza mai riuscirci davvero. Si chiese se anche lei, da qualche parte, stesse guardando il fumo di una sigaretta, pensando a lui.

Ma poi, ancora una volta, scacciò via quel pensiero. Perché, in fondo, sapeva che non importava. Porzia era come il fumo: appariva, si dissolveva, e non lasciava nulla dietro di sé.

Loris accese un’altra sigaretta e sorrise tra sé e sé. Perché, in fondo, sapeva che non importava quanto a lungo il treno fosse fermo. L’importante era continuare a muoversi. Anche se il viaggio era lungo. Anche se la notte era oscura.

Verso le sette di sera, dopo ore di attesa angosciante, lo sciopero finì e il treno riprese la sua marcia verso Palermo. A mezzanotte, finalmente, il treno entrò in stazione. Loris scese lentamente, i passi pesanti, e si diresse verso l’uscita. Percorse il lungo viale degli addii, un simulacro di ipocrisia senza ritegno. Poi, una voce.

“Loris! Loris!”

Loris si girò di scatto.

“Loris, sono ore che ti aspetto! Ma cosa è successo?!”

Era Tecla. Era venuta a prenderlo. Aveva saputo da chissà chi del suo arrivo a Palermo.

“Tecla!” quasi urlò Loris, la voce che gli si spezzò in gola, un misto di sorpresa e imbarazzo. “Scusami, non ho potuto avvertire nessuno. Sciopero dei macchinisti a Messina. E il cellulare… sempre scarico, come al solito. Ma come stai?!”

Tecla non rispose. Non aveva bisogno di parole. Si avvicinò a lui, lenta, come se stesse misurando ogni passo, ogni respiro. Troppo tempo era passato dall’ultima volta che si erano visti. Troppi silenzi, troppe distanze. In quei secondi di sguardi, Loris rivide i fotogrammi di un replay impazzito: i loro litigi furiosi, le passioni che li consumavano, gli allontanamenti e i ritorni, come un’onda che si infrange sempre sulla stessa spiaggia.

Tecla. La donna che era stata sua, per un periodo breve ma intenso, come un temporale estivo che ti lascia bagnato fino all’osso e poi sparisce, lasciandoti solo il ricordo del tuono. L’aveva conosciuta molti anni prima, durante la sua giovinezza a Palermo, vicino al porto, dove l’aria sapeva di sale e di pesce fresco. Lei, giunonica, era seduta al bancone, con un vestito rosso che sembrava gridare al mondo di guardarla. E Loris l’aveva guardata. Non poteva fare altrimenti.

La loro storia era stata una montagna russa di emozioni, un vortice di amore e odio sempre della stessa intensità. Tecla era come una farfalla cieca, che scappava verso altri fiori, attratta da nuovi profumi, nuove luci. Poi tornava, sempre, e la passione esplodeva di nuovo, più forte, più bruciante. Gli rubava la vita, pezzo per pezzo, e Loris la lasciava fare. Forse perché aveva bisogno di quei dolori, di quei frammenti di carne bruciata, di quelle fiamme che rotolavano dentro di lui, lasciandolo vuoto e pieno allo stesso tempo.

Poi, inevitabilmente, la cacciava via. “Stammi lontano! Non cercarmi più!” le diceva, con una rabbia che nascondeva solo la paura di perderla per sempre. Ma in cuor suo sapeva che non era così. Sapeva che, non importa quanto si allontanasse, Tecla sarebbe sempre tornata. E lui l’avrebbe accolta, come un ubriaco che non riesce a dire di no all’ultimo bicchiere.

Ora era lì, di fronte a lui, con quel sorriso che sembrava sapere tutto, ogni suo segreto, ogni sua debolezza. Tecla. La donna che aveva saputo entrare nella sua vita come un uragano, lasciando solo macerie e ricordi.

“Loris,” disse finalmente, la voce che sembrava provenire da un altro mondo. “Sei sempre lo stesso. Sempre con il cellulare scarico, sempre in ritardo, sempre… tu.”

Loris non rispose. Non c’era bisogno. Si limitò a guardarla, sentendo il peso di tutti quegli anni, di tutti quei silenzi. E per un attimo, solo un attimo, si chiese se fosse davvero cambiato qualcosa. O se, forse, fossero ancora lì, in quel bar vicino al porto, con il vestito rosso di Tecla che sembrava gridare al mondo di guardarla.

Tecla si avvicinò ancora, e Loris sentì il profumo di lei, quel profumo che non era mai riuscito a dimenticare. Si chiese perché fosse lì, perché lo avesse aspettato. Forse era solo un’altra delle sue illusioni.

Ma non importava. Perché, in fondo, sapeva che non avrebbe mai potuto resisterle.

IV

Loris e Tecla uscirono dalla stazione, dirigendosi lungo via Roma. La statua di Garibaldi sul cavallo troneggiava alle loro spalle, avvolta dalle luci notturne che rischiaravano le loro ombre. Chissà cosa si dissero lungo quel tragitto. Loris trascinava i passi, stanco, mentre Tecla camminava lentamente, ciondolando le braccia e parlando senza sosta. Lui la ascoltava, a volte guardandola, altre volte fissando il confine di quella vecchia strada, come se cercasse qualcosa che non c’era più o che non ricordava.

Tra il Cassaro e la Vucciria, dove le statue marmoree di San Domenico benedicono ogni notte le vecchie puttane, continuarono a camminare. Una leggera foschia li avvolse, improvvisa, come se la città volesse nasconderli.

Poi si separarono. Tecla incespicò su un sanpietrino, alzò le mani in un gesto che poteva essere un saluto o un addio. Loris pensò di correrle dietro, di fermarla per un ultimo sguardo, ma non lo fece, non voleva iniziare un altro inferno. Alzò una spalla, fece un cenno con la mano e si girò, scomparendo nella foschia che, in quel momento, inspiegabilmente calava sulla città.

Si chiese se avesse fatto la cosa giusta. Se avrebbe dovuto dirle qualcosa, trattenere quel momento un po’ più a lungo. Ma poi sorrise tra sé e sé. Perché, in fondo, sapeva che non importava.

Tecla era come quella foschia: appariva, si dissolveva, e non lasciava nulla dietro di sé.

Loris continuò a camminare, con le mani in tasca e la solita camel tra le labbra. Perché, in fondo, sapeva che non importava dove stesse andando. L’importante era continuare a muoversi.

Anche se la notte era lunga. Anche se quella strana foschia era fitta.

Forse non si sarebbero più visti. O forse un giorno, in un’altra vita qualsiasi, si sarebbero cercati di nuovo. Ma una cosa era certa: sia lui che lei, inconsapevolmente aspettavano quel momento. Erano come chiavi perse nelle tasche, come stanze buie dove ascolti le anime dimenticate, come maschere che danzano nel caos dei pensieri. O come quei demoni che strisciano, rovesciano tutto e ti riportano al punto di partenza, perché sanno che ogni tanto hai bisogno di rinascere.

Loris camminava lentamente. Si sentiva stanco, il cellulare scarico, la gola secca e lo stomaco vuoto. A quell’ora, Palermo dormiva. Solo le statue di marmo invecchiato lo osservavano, sembrava lo stessero accompagnando a casa. Arrivato nei pressi di via Dante, si fermò ogni tanto, guardando per terra, il fumo della camel che si alzava dietro di lui. La paglia bruciata della sigaretta, in quell’oscurità, sembrava un faro. Una, due boccate. Il fumo grigio andava in direzione contraria al vento, sommergendo i pensieri, bruciando nel buio.

Poi, una voce roca lo chiamò:

“Scusi…scusi!”

Loris si girò di scatto, ma non vide nessuno. Poi un’ombra prese forma, un uomo che si avvicinò lentamente.

“Scusi, è più di un’ora che sono qui. Sto aspettando un corriere… deve consegnarmi un pacco. Lo so, è un’ora insolita per una consegna, ma… arriva da lontano. E ho finito le sigarette. Vedo che lei fuma, sarebbe così gentile da offrirmene una? Maledetto vizio del cazzo!”

Loris rimase immobile per qualche secondo, spiazzato, confuso. Non si aspettava che qualcuno potesse invadere i suoi pensieri in quel modo. Poi si riprese. Cosa aveva chiesto, dopo tutto? Solo una sigaretta. Estrasse il pacchetto spiegazzato delle camel dalla tasca dei pantaloni e ne diede una allo sconosciuto.

“Grazie,” disse l’uomo, accendendola con un fiammifero tremante.

Loris lo guardò, mentre il fumo si alzava nell’aria. Si chiese chi fosse, cosa stesse aspettando davvero. Ma poi scacciò via quel pensiero. Perché, in fondo, non importava.

Era solo un uomo, in una notte qualunque, con una sigaretta tra le labbra. Loris riprese a camminare, con le mani in tasca e il cuore ancora più vuoto. Anche se la notte era lunga. Anche se il fumo si dissolveva nell’aria.

V

Vincenzo Damiani, così si chiamava. Aveva poco più di cinquant’anni, capelli grigi e lunghi fino alle spalle, un pò scompaginate. Non amava pettinarsi. Un tipo strano, curioso. Di notte, in quella strada desolata, aspettava un pacco. Indossava una vestaglia di seta rossa e pantofole nere. Loris rimase quasi folgorato dall’aspetto dell’uomo. Non gli sembrava reale, sembrava uscito da chissà quale sogno, forse un’allucinazione, un prodotto della sua fantasia o della stanchezza che gli gioca brutti scherzi.

“Scusi la domanda,” disse Vincenzo, “ma come mai solo di notte… per strada? Non riusciva a dormire?”

Loris preso alla sprovvista e quasi infastidito rispose: “No, sto tornando a casa a piedi, ho fatto un lungo viaggio in treno. Non ci sono mezzi in giro, né bus, nè tram, né taxi. O almeno, io non ne vedo. Ho deciso di andare a piedi.”

Vincenzo accennò un sorriso e gli porse la mano. “Io mi chiamo Vincenzo… Vincenzo Damiani. Piacere.”

Loris ricambiò il sorriso. Quell’uomo lo incuriosiva. “Io sono Loris. Piacere. Sono nato a Palermo, ma vivo e lavoro da molti anni a Roma. Oggi, dopo tanto tempo, vado a fare visita ai miei genitori.”

“Ah, viaggiare,” disse Vincenzo con enfasi. “Amo viaggiare. Se avessi potuto, avrei viaggiato sempre, caro mio. Ma… sono qui, ad aspettare un pacco che non arriva. Lui sì che ha fatto un lungo viaggio!”

Mentre Vincenzo dipanava le virtù del viaggiare, Loris lo ascoltava in silenzio. Gli piaceva il modo in cui scandiva le parole, quelle pause, l’intercalare tra italiano e dialetto. Sembrava musica, anche se la voce di Vincenzo non era proprio musicale. Era roca, resa ancora più grezza dal fumo della sigaretta.

Parlava di viaggi, di cose mai viste, di un malessere continuo a stare fermo in quella terra. Della frenesia di andare via, di evadere dalla routine, di sentirsi profondamente diverso dagli altri.

Poi, all’improvviso, si sentì lo stridere di gomme. Un furgone arrivò davanti a loro, quasi come un’apparizione.

Loris guardò Vincenzo, poi il furgone. Si chiese cosa ci fosse dentro quel pacco, cosa stesse aspettando davvero quell’uomo. Ma poi scacciò via quel pensiero. Perché, in fondo, non importava.

Era solo un uomo, di nome Vincenzo, in una notte qualunque, con una sigaretta tra le labbra e una vestaglia di seta rossa e pantofole nere.

Loris riprese a camminare, con le mani in tasca e il cuore ancora più vuoto. Perché, in fondo, sapeva che non importava quanto a lungo avesse camminato. L’importante era continuare a muoversi. Anche se la notte era lunga. Anche se il fumo si dissolveva nell’aria.

“Oh, finalmente! Ecco il pacco che aspettavo,” disse Vincenzo.

Il fattorino aprì lo sportello centrale del furgone. Dentro, c’era solo un pacco. Quello di Vincenzo. L’uomo lo afferrò e lo passò a Vincenzo, che, guardando Loris, esclamò:

“Scusa… ah, va beh, diamoci del tu, dai! Animali della notte! Tienilo un attimo tu, per favore, questo cazzo di pacco…”

Loris sorrise alla battuta e prese il pacco tra le mani. Mentre aspettava che Vincenzo finisse di parlare con il fattorino, pensò che forse quella notte era stata fortunata a incontrare quell’uomo. Vincenzo Damiani.

Vincenzo aspettò che il furgone scomparisse all’angolo, salutandolo con un cenno della mano. Poi si girò verso Loris:

“Mi aiuti a portare questo pacco a casa, Loris? Sai, alle volte faccio molta fatica a salire le scale… e adesso, con un pacco così pesante…”

Loris non disse nulla. Fece solo un cenno del capo, accettando.

Mentre camminavano verso casa di Vincenzo, Loris si chiese cosa ci fosse dentro quel pacco. Cosa stesse aspettando davvero quell’uomo. Ma poi scacciò via quel pensiero. Perché, in fondo, non importava.

Era solo un uomo, in una notte qualunque, con un pacco tra le mani e una vestaglia di seta rossa. Loris lo seguì, con il pacco stretto tra le braccia e il cuore ancora più vuoto.

VI

Vincenzo abitava a due passi da lì, proprio di fronte a Villa Virginia. Viveva in una di quelle palazzine liberty che sembravano uscite da un sogno malinconico, con i suoi tre piani che si inerpicavano verso il cielo come se volessero scappare dalla terra. I balconi, comunicanti tra loro, erano uniti da una scala a chiocciola esterna, arrugginita dal tempo e dalle intemperie. Dentro, una scala poligonale, stretta e buia, portava ai piani superiori. Vincenzo viveva all’ultimo, come se volesse starsene lontano dal mondo, lassù, dove l’aria era più sottile e il rumore della strada si perdeva nel nulla.

Loris lo seguiva, ansimante, con quel maledetto pacco tra le braccia. Ogni scalino era una conquista, ogni respiro un supplizio. I gradini scricchiolavano sotto il loro peso, come se volessero ricordargli che anche loro, quei vecchi scalini, avevano tante storie da raccontare. Loris non poté fare a meno di guardarsi intorno. Le pareti della scala erano un museo di stucchi incrostati, con disegni floreali e figure di donne danzanti che sembravano emergere dall’ombra, come fantasmi di un’epoca passata. E quell’odore. Quell’odore di antico, di polvere e di abbandono, che ti entrava nelle narici e ti rimaneva lì, come un ricordo che non vuole andarsene.

Vincenzo, intanto, saliva lentamente, con quella sua andatura da uomo che non ha fretta, che sa aspettare. Dalla tasca della sua vestaglia logora tirò fuori un mazzo di chiavi, senza nemmeno guardarle. Le sue dita, ruvide e sicure, trovarono quella giusta, come se la conoscessero da sempre. Aprì la porta con un gesto semplice, quasi meccanico, e fece cenno a Loris di entrare.

“Loris… lì, dove c’è la porta aperta, puoi poggiare la scatola lì…” disse, con una voce che sembrava uscire da un altro mondo.

Loris obbedì, posando il pacco con un sospiro di sollievo. Si guardò intorno, cercando di capire dove diavolo fosse finito. La casa era un labirinto di stanze buie piene di libri e mobili vecchi, di polvere e di ricordi, un vecchio pianoforte verticale con i tasti ingialliti e scalfiti come le unghia di una mano e Vincenzo, lì in mezzo, sembrava un fantasma, un’ombra che si muoveva tra quelle mura come se fosse sempre stato lì, come se non ci fosse mai stato altro.

E forse, pensò Loris, forse era davvero così. Forse Vincenzo era solo un’altra di quelle cose antiche, abbandonate, che il mondo aveva dimenticato. E forse, in fondo, non c’era nulla di male in questo.

Loris si diresse verso la porta, quella che portava a una stanza buia, come se stesse entrando nella bocca di un mostro che non aveva fame da anni. O forse era solo stanco di masticare vite. Varcò la soglia e posò la scatola per terra, ma non poté fare a meno di guardarsi intorno. La penombra nascondeva pile di scatole, tutte uguali, accatastate in ordine perfetto, come soldati in attesa di un comando che non sarebbe mai arrivato. Tre, quattro scatole per pila, sistemate con una precisione maniacale. Loris esitò, come se quelle scatole potessero contenere qualcosa di più di oggetti dimenticati. Forse contenevano pezzi di vite, frammenti di ricordi, o solo polvere. Chiuse la porta alle sue spalle, quasi con sollievo, come se volesse lasciare quel silenzio opprimente dove l’aveva trovato.

Dal corridoio, Vincenzo lo chiamò, la sua voce roca che risuonava come un eco in quella casa che sembrava uscita da un altro secolo.

“Loris, dai, vieni. Siediti qui… un bicchiere di whiskey decente, per ringraziarti. E poi, se vuoi, vai pure.”

Il corridoio era interminabile, un tunnel di legno pieno di crepe e luci soffuse che sembravano voler nascondere più che illuminare. Le abat-jour gettavano fasci di luce fioca sul parquet, che scricchiolava sotto i passi di Loris come se volesse ricordargli che ogni movimento aveva un peso, un costo. L’odore di legno vecchio riempiva l’aria, ovattato, quasi sacro, come se custodisse un segreto che nessuno aveva il coraggio di rivelare. Fuori, la notte era un inferno di gatti investiti, cani che ululavano e le grida di una donna picchiata da un marito ubriaco. Ma lì, in quel corridoio, il mondo sembrava sospeso, come se il tempo si fosse fermato per dare un po’ di tregua a chiunque avesse il coraggio di entrare.

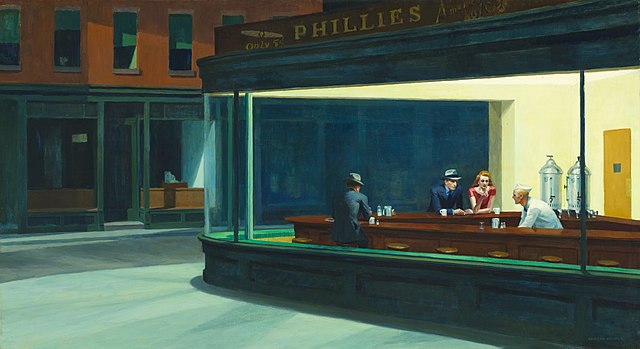

Alle pareti, quadri di artisti sconosciuti, monili in legno, vasi in porcellana. Un caos ordinato, un crocevia di stili che andava dal Liberty al Rococò, come se la casa volesse raccontare una storia che nessuno aveva più voglia di ascoltare. A metà del corridoio, Loris si fermò davanti a una credenza in noce massello, stile Settecento, con sopra un quadro che lo fece sobbalzare. “I Nottambuli” di Hopper.

“Ma è originale!?” pensò, con un misto di stupore e invidia. I suoi occhi si illuminarono, perché Hopper era sempre stato il suo pittore preferito, e “I Nottambuli” era il quadro che meglio rappresentava la sua anima. Quella scena, quel bar notturno, quei personaggi solitari che sembravano cercare qualcosa che non avrebbero mai trovato… era come guardarsi allo specchio. Loris amava la notte, il rifugio di un bar, il silenzio tra un bicchiere e l’altro, dove i poeti e i perduti si incontravano per dare un senso ai loro tormenti. Era lì che la vita vera si mostrava, nuda e cruda, senza maschere.

Accanto alla credenza, un libro con la copertina rossa, consumata dal tempo. Loris lo prese in mano, sentendo la consistenza ruvida della tela sotto le dita. Il capitello era bordato di seta, un dettaglio che non si vedeva più da decenni. Il titolo era illeggibile, sbiadito, come se il tempo avesse voluto cancellare ogni traccia di quelle parole. Aprì una pagina a caso e lesse:

“…rallentò i passi per osservare meglio quell’esplosione di cose e non cose, di piccoli cimeli e foto in bianco e nero su cornici d’argento, di monili in ebano e un persistente odore di tabacco antico. E pensò che fuori la città dorme profondamente nel suo silenzio, nel fruscio del vento che accarezza gli alberi, nelle bottiglie rotte e qualche ciotola scaraventata nell’asfalto…”

Loris chiuse il libro, come se quelle parole fossero troppo pesanti da portare. Si guardò intorno, sentendo il peso di quella casa, di quelle scatole, di quel silenzio. Forse Vincenzo aveva ragione. Forse un bicchiere di whiskey era tutto ciò di cui aveva bisogno. Per ora.

La voce di Vincenzo lo destò dalla lettura:

“Loris ma cosa fai… dai vieni. Ti aspetto di là!” disse Vincenzo affacciatosi dalla porta del salone e agitando nella mano un bicchiere in vetro.

“ah quel quadro… Hopper si… l’unica cosa a cui tengo. Tutto il resto buttalo via, cianfrusaglie di poco conto… dai sbrigati!”

VII

Il salone di Vincenzo non era grande, ma aveva quel genere di intimità che ti fa sentire come se il mondo fuori non esistesse più. Era come una versione in miniatura del corridoio: lo stesso caos ordinato, la stessa aria di abbandono che sembrava dire: “Qui il tempo si è fermato, e forse è meglio così.” Vincenzo era seduto su una delle due poltrone Chesterfield, quel porpora scuro che sembrava aver assorbito anni di fumo di sigaretta e conversazioni finite nel nulla. Davanti a lui, un tavolinetto in massello di noce, con una colonna a tre piedi che sembrava reggere non solo il peso del legno, ma anche quello di tutte le storie mai raccontate. Sopra, un bicchiere di vetro, una bottiglia di Jack Daniel’s Old Seven, qualche barretta di cioccolato e un piccolo vassoio di polvere di cacao, come se Vincenzo volesse ricordare a se stesso che anche i piaceri semplici hanno un posto in quel mondo così complicato.

Un gatto angora, con occhi chiari, crudeli e penetranti, fissava il suo padrone come se stesse aspettando qualcosa. Forse un premio, forse solo un segno di attenzione. E poi c’era quella boccettina di vetro, con dentro dell’assenzio, come se Vincenzo volesse tenersi pronta una via di fuga nel caso in cui il whiskey non fosse bastato.

Loris afferrò il bicchiere e si lasciò cadere nella poltrona, sentendo immediatamente un senso di benessere che non provava da tempo. Sprofondò nel cuoio, rilasciando ogni tensione dai muscoli e dalla mente. Il blues che suonava in sottofondo sembrava arrivare da qualche posto lontano, forse dal pavimento, forse dalle fondamenta della casa. Era una musica che ti entrava dentro, che ti scuoteva l’anima senza chiedere permesso. Loris si portò il bicchiere alle labbra, mescolando il sapore del whiskey con quello del cioccolato, trattenendo il liquido in bocca per qualche secondo, come se volesse assaporare ogni nota, ogni sfumatura. Chiuse gli occhi e, per un attimo, dimenticò tutto. La serata della premiazione, gli applausi, i fischi, il treno, la nave, lo sciopero. E anche Tecla. Soprattutto Tecla.

Volle trattenere quel silenzio, farlo suo, tenerlo stretto come un tesoro che non avrebbe condiviso con nessuno. In quel momento, tutto sembrava perfetto, anche se sapeva che era solo un’illusione. Ma forse, pensò, le illusioni sono tutto ciò che abbiamo. E forse, in fondo, non c’è nulla di male in questo.

Aprì gli occhi e guardò Vincenzo, che lo osservava con un mezzo sorriso, come se sapesse esattamente cosa stava passando per la testa di Loris.

“Allora?” chiese Vincenzo, versandosi un altro bicchiere. “Ti piace il mio piccolo rifugio?”

Loris non rispose subito. Si limitò a sorseggiare il whiskey, sentendo il calore che si diffondeva nel suo petto.

“È… diverso.” disse finalmente. “Come se il tempo qui non contasse.”

Vincenzo annuì, come se quella fosse la risposta che si aspettava.

“Il tempo è un’illusione, Loris. Come tutto il resto. Aspetto che tutto accada.”

E forse aveva ragione. Ma in quel momento, Loris non aveva voglia di filosofeggiare. Voleva solo restare lì, in quella poltrona, con il whiskey in mano e il blues che continuava a suonare, come una ninnananna per adulti che hanno smesso di credere nei sogni.

“Ottimo questo whiskey,” disse Vincenzo, annusando il bicchiere come se stesse cercando di catturare l’essenza stessa della quercia in cui era invecchiato. “Aperto proprio adesso, per l’occasione. Un amico… sì, un nuovo amico, direi. Appena arrivato.” Guardò Loris con quell’aria da uomo che sa di aver già visto troppo, poi ripose la bottiglia sul tavolo con un gesto lento, quasi cerimonioso. Vuotò il suo bicchiere in un sorso frettoloso e lo riempì di nuovo, come se il tempo tra un sorso e l’altro fosse un lusso che non poteva permettersi.

“Amo stare con me stesso,” continuò, fissando il liquido ambrato nel bicchiere. “A volte persino il gatto mi dà fastidio. E probabilmente io do fastidio a lui. Guardi queste stanze, questi colori… e pensi che forse avrei dovuto condividerle con qualcuno. Forse hanno ragione quelli che mi chiamano orso. Ma il tempo, credo, è dalla mia parte.”

Loris lo guardò, cercando di capire se quella fosse una confessione o una provocazione. “Non hai una moglie, dei figli… insomma, una donna?” chiese, quasi senza volerlo.

Vincenzo sorrise, un sorriso che sembrava contenere un’intera vita di risposte mai date. “Le donne… già. No, non ho una donna. Nel senso che non mi sono mai sposato. Qualche avventura, sì, ma nulla di che. Amo stare troppo da solo per avere una donna tra i piedi. E figuriamoci poi dei figli. Non ho mai fatto un giorno di lavoro in vita mia, sai…la mia famiglia era piuttosto agiata e mio padre, prima di crepare, mi ha lasciato una cospicua eredità che mi permette di vivere decentemente.”

Loris prese il suo bicchiere tra le mani, lo guardò come se potesse trovarci dentro una risposta, e annuì. “Per certi versi, siamo simili. Anche a me piace stare con me stesso. Non ho una donna fissa. E ogni volta che si presenta l’occasione di un incontro, spero che la mattina, al risveglio, di non trovarla mai nel letto. Non mi sento un moralista, né odio le donne. Anzi… solo amo vivere e ragionare da solo.”

Vincenzo scoppiò in una risata piena, tracannando un altro bicchiere. Loris lo seguì, ridendo insieme a lui. Il ghiaccio ormai era rotto, e si sentiva sempre più a suo agio. Tra i due si era creata una specie di complicità, un’intesa silenziosa che non aveva bisogno di parole. Vincenzo prese un cucchiaio di polvere di cacao e lo versò nel bicchiere di Loris.

“Fiumi di inchiostro sono stati consumati da poeti, scrittori, filosofi per descrivere e capire l’universo femminile,” disse Vincenzo, con la voce che si faceva più grave, come se stesse tenendo un discorso a un pubblico invisibile. “Ma nessuno ha mai davvero capito di cosa siano capaci. Nessuno ha mai scoperto la loro vera essenza, la responsabilità che hanno avuto e che continuano ad avere su di noi. Noi uomini… noi coglioni, ma sempre uomini! E poi i sentimenti… ah, una cosa troppo complicata. Non fa per me. Forse sono un egoista… forse sono l’ultimo degli egoisti.”

Prese un sorso, trattenendolo in bocca per qualche secondo, come se volesse assaporare ogni parola che aveva appena pronunciato. “La mia vita non è trascorsa in fretta. O forse sì. Ho creato, mi sono fatto problemi, e molti ne ho risolti. Ma non ho mai avuto la frustrazione di una donna accanto che mi svegliasse la mattina.” Loris non disse nulla. Si limitò ad ascoltare, completamente preso da quell’uomo che aveva conosciuto solo qualche ora prima.

Vincenzo era una specie di bohémien dei giorni nostri, un uomo apparentemente stanco della società, che la considerava piatta, vuota. Un anticonformista, forse un artista. Loris si sentiva così, quella notte: un uomo che aveva preso in prestito le ali di Icaro, pronto a volare troppo vicino al sole.

“Nulla è come sembra,” continuò Vincenzo, la voce che si faceva più bassa, più intima. “Anche in questa stanza… sembra che ci sia tutto, ma alla fine non c’è un cazzo di nulla. Noi non esistiamo. Io, tu, i nostri bicchieri, e un mondo fuori che spesso non ci appartiene. Anche adesso… sto fumando la mia ennesima sigaretta, scroccata al primo che incontro. No, tranquillo, non mi riferisco a te. Il bicchiere mezzo vuoto, il gatto sul tavolino che freme di giocare l’ultima partita a scacchi… chissà cosa cazzo pensano i gatti!”

Bevve d’un colpo tutto il whiskey, come se volesse cancellare il sapore delle sue stesse parole. Loris tornò a osservare il suo bicchiere, notando che era ancora mezzo pieno. Amava sentire il sapore, la robustezza del whiskey, trattenendolo in bocca tra la lingua e il palato, bloccando la furia, colmandolo con il cacao.

“Sto bene,” disse Loris, guardando dritto davanti a sé, verso la tenda che copriva l’unica finestra della stanza. “Sì, sto proprio bene.”

Le note di Almost Blue di Chet Baker, risuonavano avvolgendo la stanza, sottolineando pensieri immortali. Vincenzo e Loris chiusero gli occhi per qualche secondo, lasciandosi cullare dalle note di quel jazz che sembrava camminare nelle loro teste, come un vecchio amico che non li avrebbe mai abbandonati.

VIII

L’atmosfera venne spezzata dal trillo di un telefono, un suono metallico e insistente che sembrava arrivare da un altro mondo. Loris guardò il lungo corridoio, cercando di capire da dove provenisse quel rumore, ma non riusciva a localizzarlo. Era come se il suono fluttuasse nell’aria, senza una fonte precisa, un fantasma che si rifiutava di essere ignorato.

Vincenzo riaprì gli occhi, infastidito, come se quel telefono avesse interrotto un sogno che non voleva finire. Si alzò dalla poltrona, posò il bicchiere vuoto sul tavolino con un gesto secco e, dopo aver mormorato un’imprecazione di scusa a Loris, si diresse verso il corridoio.

“Chi cazzo sarà a quest’ora che rompe i coglioni!” urlò, la voce che risuonò tra le pareti come un tuono.

Loris rimase seduto per un attimo, osservando Vincenzo che scompariva nella luce opaca del corridoio. Il telefono continuava a squillare, insistente, come se volesse ricordargli che il mondo fuori non si fermava, non importa quanto tu volessi ignorarlo. Alla fine, anche Loris si alzò, posando il bicchiere con un sospiro. Si avvicinò alla finestra, scostando la tenda con un gesto lento, quasi timoroso.

Fuori, il mondo sembrava essersi fermato. Una puttana sotto un lampione, il suo vestito corto che luccicava nella luce giallastra. Un uomo su una bicicletta, che pedalava lentamente, come se non avesse fretta di arrivare da nessuna parte. Nessuna macchina, nessun rumore, solo una strana predominanza di blu notturno che fasciava tutto, come una coperta troppo pesante addosso. E sempre, sempre quel trillo di telefono che non smetteva di squillare, insistente, come un ticchettio di un orologio che non vuole darti tregua.

Poi, un tonfo. Un rumore secco, come qualcosa di pesante che cade a terra. Loris si girò di scatto, il cuore che gli batteva forte nel petto. Corse verso il corridoio, i passi che risuonavano sul parquet scricchiolante. Entrò nell’ultima stanza e lo vide: Vincenzo riverso per terra, la cornetta del telefono ancora in mano. Un telefono bianco, vecchio stile, come quelli che non si vedevano più da anni, forse l’unico in circolazione, poggiato su un tavolino di radica che ora era scaraventato per terra, insieme a lui.

Loris si chinò, cercando di aiutare Vincenzo a sollevarsi, ma l’uomo aveva già risposto alla chiamata. La sua voce era bassa, roca, come se stesse parlando con qualcuno che solo lui poteva vedere.

“Pronto?” disse Vincenzo, gli occhi che sembravano fissare un punto lontano, oltre le pareti della stanza, oltre il tempo stesso.

Loris rimase lì, in ginocchio, sentendo il peso di quel momento, di quel silenzio che sembrava durare un’eternità. E in quel silenzio, capì che qualcosa stava cambiando. Qualcosa che non poteva controllare, qualcosa che non avrebbe mai capito fino in fondo.

Il telefono continuava a squillare, anche se Vincenzo aveva risposto. O forse era solo nella sua testa. Loris non lo sapeva. E forse, in fondo, non voleva saperlo.

“Nina… ma dove cazzo sei? Stai zitta, non urlare, fammi parlare, cazzo! Che ti è successo? Dove!?… Okay, capisco. Vedrò come raggiungerti… a dopo tranquilla.”

Vincenzo era così ubriaco che non si reggeva in piedi, vacillava come un albero marcio in una improvvisa tempesta, ma la sua dignità – quella puttana ostinata – era più forte del suo smisurato ego. Rifiutò ogni aiuto, si rialzò da solo, lasciando cadere cornetta, telefono e tavolino come le scorie di una vita mal spesa. I suoi passi erano lenti, strascicati, mentre farfugliava parole senza senso, la mente un imbuto di alcol e pensieri che si sgretolavano prima ancora di formarsi.

“Era Nina al telefono… quella stronza,” sbottò, la voce spessa come catrame. “Una donna con cui ogni tanto scopo, niente di serio… a volte tornano, sai com’è.”

Loris lo fissò, il volto un enigma come la Monna Lisa. “È successo qualcosa?”

“Che cazzo ne so! Sembrava più ubriaca di me. Dice che l’hanno pestata, che le hanno rubato la macchina. Si trova in un autogrill poco fuori città… Mi accompagni? Io non sono in grado di guidare.”

Loris pensò di non essere più padrone di un cazzo. Era solo un burattino in quella casa maleodorante di cacao e sudore, tra quelle mura che respiravano musica stanca in una storia che non gli apparteneva ma che lo succhiava dentro come un vortice di merda.

“Sì, certo, ti accompagno,” disse, sentendo un’impazienza elettrica sotto la pelle. Non capiva perché, ma era naturale, inevitabile. Forse era quel disordine che lo attraeva, quel caos che gli ricordava quanto fosse vuota la sua vita ordinaria. O forse era Vincenzo stesso, quel miscuglio di fragilità e arroganza, quel bambino rotto che giocava ancora con i coltelli.

E Palermo? Che cazzo gliene fregava ormai di Palermo.

IX

Loris si infilò al volante e provò ad avviare il motore. Quella stronza di macchina non ne voleva sapere. Vincenzo, ancora nella sua vestaglia rossa e pantofole nere, stava afflosciato sul sedile come un sacco vuoto, borbottando roba a metà tra il delirio e la confessione senza un domani.

“L’ultima ora è arrivata… ho sonno, sono stanco… non avresti avuto bisogno di me… non ho rimorsi…”

Loris continuò a forzare la chiave nel cruscotto, come se potesse convincere l’auto a obbedire solo con la forza della disperazione.

“Fa sempre così…” grugnì Vincenzo, la voce spessa di alcol e sonno. “Ogni santissima volta, cazzo. Devi aspettare… aspettare…”

Finalmente il motore si accese con un rantolo, e Loris lasciò scappare un sospiro. Vincenzo, ormai riverso sul finestrino, occhi chiusi, sembrava morto o quasi. La città intorno a loro era un deserto, niente auto, niente gente, solo lampioni che gettavano luce giallastra su strade vuote, come se il mondo si fosse fermato e solo loro due fossero rimasti, in fuga verso chissà quale merda di realtà.

“Che strada devo prendere?” chiese Loris, stringendo il volante. “È da tanto tempo che manco da Palermo, ho quasi dimenticato tutto.”

Vincenzo mormorò qualcosa che somigliava a “autostrada” e “venti chilometri”, poi ricadde nel suo torpore. Loris accelerò, i minuti che passavano come gocce di sangue da una ferita. Ventidue minuti dopo, arrivarono a destinazione.

E lì c’era Nina.

Seduta su una panchina arrugginita, curva su se stessa, la testa tra le mani come se volesse scacciare via il dolore. Il vestito strappato, un decolté nero ancorato al piede sinistro, il collant sfilacciato e arrotolato sulla gamba destra. Sembrava uscita da una rissa e Dio aveva perso.

Non si accorse di loro, non subito. Poi, lentamente, alzò la faccia. Gli occhi si illuminarono o forse era solo un riflesso dei fari.

“Vincenzo! Dio mio, sei qui!”

Si alzò di scatto, quasi inciampando, e gli si avvinghiò al collo. Vincenzo la sostenne a fatica, l’alcol ancora nelle vene, ma abbastanza sobrio da capire che qualcosa di brutto era successo.

“Sì… ma che cazzo è successo?! Scusa, questo è Loris… un amico. Senza di lui sarei ancora a terra in un angolo, troppo sbronzo per alzarmi.”

Nina lo fissò, gli occhi lucidi pieni di paura, di rabbia, di qualcosa che assomigliava alla gratitudine ma che forse era solo sollievo di non essere più sola.

Loris rimase in disparte, osservando. Si sentiva come un intruso in un dramma che non lo riguardava, eppure non poteva staccarsi. Forse perché anche lui, in fondo, era solo un altro perdente in cerca di una storia da raccontarsi, una scusa per non guardare troppo da vicino il vuoto che aveva dentro.

Nina cercò goffamente di sistemare i brandelli del vestito, passandosi le mani sul viso come se potesse cancellare il rimmel che le rigava le guance. Poi si accorse del sangue che le colava da un angolo della bocca.

“Cazzo! Mi hanno spaccato un labbro! Bastardi maledetti!”

E allora scoppiò, il pianto che le scuoteva le spalle, il mascara che colava a righe nere come se anche il suo dolore volesse uscire a forza. Loris e Vincenzo provarono a calmarla, a farsi raccontare cosa fosse successo, ma lei era un uragano di lacrime, alcol e rabbia. Alla fine riuscì solo a sputare fuori pezzi di storia:

“Mi ero fermata in autogrill… ho fatto benzina… poi quegli stronzi in macchina… mi hanno seguito… schiaffi, calci… e la macchina… cazzo, la macchina…”

Vincenzo, in un raro momento di lucidità, la strinse a sé. L’alcol gli annebbiava ancora i movimenti, ma la disperazione di Nina era più forte della sua sbronza.

“Tranquilla, adesso sono qui. Lascia perdere tutto… andiamo via.”

Salirono in macchina, Nina e Vincenzo dietro, Loris al volante. Ogni tanto, dallo specchietto retrovisore, Loris li osservava. Nina era quel tipo di donna che conosceva bene, come Tecla. Quella che scappa e ritorna, che ti cerca solo quando ha freddo, quando la notte è troppo lunga e il blues troppo pesante. Quella con cui balli ubriaco in cucina alle 3 di mattina, quella che ti morde il collo e poi piange sul tuo petto. Quella che ti fa male perché il dolore, almeno, è qualcosa di reale.

Era la donna delle sere vuote, delle sigarette fumate in fretta, dei bicchieri rotti sul pavimento. Quella che ti guarda negli occhi e vede solo il tuo riflesso distorto, perché nemmeno lei sa più chi è.

Loris spinse sull’acceleratore, la strada che si apriva davanti a loro come un lungo, interminabile tunnel verso il nulla. E in quel momento, capì una cosa: Nina, Vincenzo, lui stesso, erano tutti lo stesso tipo di perdenti. Gente che si aggrappa a qualcosa, qualsiasi cosa, pur di non affondare del tutto.

Ma il problema è che, alla fine, si affonda comunque.

X

“Voglio andare al mare!” ruggì Vincenzo, la voce rotta dall’alcol e da qualcos’altro che somigliava alla pazzia. “Loris, svolta a destra, prendi quella cazzo di strada verso la spiaggia!

Loris lo scrutò dallo specchietto, un’espressione tra lo stupore e la rassegnazione dipinta in volto. Vincenzo rispose con un gesto vago della mano, come a dire *”che cazzo aspetti?”*. E così Loris sterzò bruscamente, le gomme che mordevano l’asfalto, la macchina che sembrava guidare da sola verso quella striscia di sabbia e oscurità.

La luna piena era un occhio bianco sospeso nel cielo, che illuminava il mare in una striscia d’argento. Le ombre si allungavano sulle dune, deformando i volti dei tre come maschere di un teatro grottesco di Inesco.

Vincenzo, in preda a un delirio improvviso, si mise a rincorrere Nina lungo la battigia. Lei, con il vestito strappato e l’ultima scarpa persa chissà dove, rideva come una pazza, la pelle lucida di sudore e acqua salata.

Loris rimase seduto sulla sabbia, le braccia intorno alle ginocchia, osservando la scena con un sorriso storto. Per la prima volta da anni, forse, sentiva qualcosa che somigliava alla felicità o almeno a una sua contraffazione. Era il genere di momento che ti fa dimenticare chi sei, che ti fa credere che il tempo possa fermarsi, anche se sai che è solo un’illusione, una bugia che racconti a te stesso prima che arrivi l’alba e ti ritrovi di nuovo solo, con la testa che martella e il vuoto nello stomaco.

Vincenzo raggiunse Nina, le afferrò i fianchi con le dita che affondavano nella carne, e con uno sforzo bestiale la sollevò, scaraventandola in mare. Lei sparì sott’acqua per quello che sembrò un’eternità, per poi riemergere urlando, ridendo, sputando acqua salata come una sirena ubriaca. Vincenzo la seguì, inciampando tra le onde, la vestaglia rossa che gli si incollava al corpo come una seconda pelle.

Poi, senza preavviso, le diede uno schiaffo. Un colpo secco, violento, che la fece ricadere nell’acqua. Nina riemerse quasi subito, senza nemmeno reagire, come se fosse tutto parte di un gioco perverso che solo loro due capivano.

Vincenzo uscì dall’acqua barcollando, la vestaglia grondante, i capelli appiccicati alla fronte. Si voltò verso la luna e urlò: “Voglio bere! Datemi da bere! Nina, dove cazzo sei? Luna del cazzo, dammi da bere!”

Era un animale ferito, un lupo che ululava a un cielo indifferente da troppo tempo. Poi crollò in ginocchio, lo sguardo fisso in quella luce pallida, come se cercasse una risposta che non sarebbe mai arrivata.

Infine, si rialzò e cominciò a barcollare verso la strada, scalzo, la vestaglia che lasciava una scia d’acqua sulla sabbia. Loris e Nina rimasero seduti, osservando la sua figura che si allontanava, sempre più piccola, sempre più sfocata. Sembrava cantare, o forse bestemmiare, ma il vento portava via le sue parole, disperdendole nel nulla.

Poi Vincenzo svanì, inghiottito dall’oscurità, dalla sabbia, dalla luce fioca di un lampione solitario.

Loris rimase lì, accanto a Nina, il mare che gli lambiva i piedi. E in quel momento capì che quella notte non era stata altro che una fuga temporanea, una pausa tra un disastro e l’altro. Ma forse, per gente come loro, era già abbastanza.

Nina si raggomitolò nella sabbia come un feto che rifiuta di nascere. Loris le scostò una ciocca di capelli bagnati dal viso, accese una sigaretta e alzò gli occhi al cielo. La notte stava finendo. Un gabbiano sorvolò la spiaggia, le ali pesanti come piombo. Un’onda più lunga delle altre gli bagnò le scarpe. Una bottiglia vuota danzava tra la battigia e il mare, catturando per un attimo quel chiarore rossastro che si mangiava l’orizzonte.

L’alba stava arrivando. Un altro giorno da uccidere.

Vincenzo se n’era andato.

Aveva lasciato il mare, la luna, Loris e Nina. Aveva camminato finché le gambe non gli rispondevano più, finché non aveva trovato un bar appena aperto.

“Mi dia quella bottiglia. Quant’è?”

Il barista gli aveva passato la roba senza fiatare. Vincenzo aveva pagato ed era uscito, la bottiglia già mezza vuota prima ancora di capire dove volesse andare. Forse pensava di tornare dai suoi amici. Forse a casa. Ma la direzione non esisteva più, solo il viale deserto, il ponte, il viola sporco dell’alba che si mischiava alla melma del fiume Oreto. Si fermò a guardare giù. L’acqua scorreva lenta, portando con sé carcasse di cani, lattine arrugginite, pezzi di vita marciti sopra quel fetore, Vincenzo sentiva il proprio cuore battere. Un metronomo che segnava il tempo di una canzone che nessuno voleva ascoltare.

Pensò a Nina. A tutte le donne che aveva amato e distrutto. A Loris, quell’estraneo che per una notte era diventato complice della sua follia. Un milione di spilli gli trafiggevano il cranio. La realtà si scioglieva come neve sporca.C’era un nodo in gola che non riusciva a ingoiare, aspettava solo che il silenzio lo inghiottisse definitivamente.

La bottiglia era quasi vuota ora. Gli occhi annebbiati, il corpo fradicio di sudore e acqua di mare, si appoggiò alla balaustra canticchiando una nenia che sua madre gli cantava da bambino. Poi cominciò a ballare. Un valzer storto, solitario, la bottiglia che oscillava come un pendolo. Ad un tratto inciampò. Il torso sbatté contro il cornicione, le braccia che annaspavano nel vuoto. Per un attimo rimase sospeso. Lo sguardo fisso nel fiume sotto di lui, tra la melma e le carcasse.

Poi aprì la mano. La bottiglia cadde per prima. Lui la seguì senza esitazione.

XI

I due corpi, uno in vetro, l’altro in carne, si persero tra i rottami e la melma.

Nina se ne andò dalla spiaggia e anche Vincenzo era andato via. Loris restò. Dormì ancora un po’. Quando si svegliò, il sole picchiava forte. Si stiracchiò, guardò intorno: Nina e Vincenzo spariti. Fregava qualcosa? No. Raccolse le sue cose e si avviò verso la strada.

Si fermò a un bar. Caffè amaro. Vide l’auto di Vincenzo ancora lì, aperta, chiavi inserite. Un invito. Salì, accese il motore e puntò verso casa di Vincenzo. Magari erano lì, lui e Nina.Quando arrivò, Nina lo aspettava sotto. Niente parole, bastarono gli sguardi. Salirono le scale in fretta. La porta era già aperta.

“Vincenzo!”urlò Nina. Silenzio.

Anche Loris lo chiamò. Ancora silenzio. Si divisero. Nina verso il salone, lui verso le stanze. Quella stanza. Quella dove aveva lasciato il pacco la sera prima. La porta era aperta. Entrò, accese la luce. Vincenzo? Niente. Solo quei pacchi, infilati precisi, tre o quattro per fila. Chiuse la luce, chiuse la porta. Tornò in salone.

Mosè, il gatto, era lì, fermo sopra il tavolino, accanto agli scacchi. Sembrava aspettare qualcosa. Nina? Sparita.

Un botto.

Mosè saltò sulla credenza, rovesciò un vaso. Mille pezzi a terra. Le persiane sbatterono da sole, chiudendosi di colpo. Loris si fermò. Il cuore gli martellava nel petto. Silenzio. Poi, uno dopo l’altro, i lumi della stanza iniziarono a spegnersi. Come un domino.

E lui, lì, nel mezzo. Immobile.

“Nina! Nina!”

La voce di Loris rimbalzò nel buio. Nessuna risposta. Solo silenzio. Poi, un rumore lontano. Un suono che cresceva, si avvicinava, prendeva forma. Applausi. Prima deboli, poi sempre più forti. Una luce fioca si accese da un lato della stanza, strisciando sulle pareti, lambendo mobili e quadri. Arrivò fino a lui e si fermò lì, davanti ai suoi occhi. Lui la fissò con l’espressione di un neonato appena uscito dal ventre, confuso, ignaro di essere al mondo. Qualcosa dentro gli diceva che doveva imparare tutto da capo: guardare, parlare, camminare.

La stanza si accese.

Alle sue spalle, il rumore esplose. Applausi, urla indistinte. Un vociare incessante. Si sentiva prigioniero. Ostaggio di qualcosa che non riusciva a capire. Si girò. Poltrone rosse, a perdita d’occhio. Sembravano infinite. Nessuna fine, nessun limite. Si alzò, appoggiando le mani sui braccioli di legno. Il corpo leggermente piegato in avanti. Ora era tutto chiaro.

Un brivido lo percorse, dalla schiena al collo. Gli applausi continuavano, le voci aumentavano, i fischi si mischiavano al caos. Ma quelle poltrone erano vuote. Perfette, impeccabili. Camoscio rosso liscio, senza una piega. Nessuno era lì. Eppure il rumore cresceva, riempiva ogni angolo del teatro.

“Bravo! Bravo! Bravo!”

Loris rimase immobile. Un’eternità. Poi lentamente si voltò e si diresse verso l’uscita. Fuori, l’asfalto era lucido, bagnato. Una nebbiolina leggera si alzava dal marciapiede. Si chiuse il cappotto, accese una camel. Il fumo si mescolava al fiato. Una mano affondata nella tasca, chiusa a pugno. L’altra che andava su e giù: bocca, sigaretta, bocca, poi giù, nel nulla. L’unico rumore ora erano i suoi passi sul catrame bagnato.

XII

Una città qualsiasi. O forse nessuna città.

Loris, solo come un cane randagio in una notte che non finisce mai. Il teatro alle spalle, un mostro di pietra che sputava gente felice, gente che aveva qualcosa da fare, da dire, da fingere. Lui no. Lui aveva solo il peso dei suoi passi sul marciapiede, quel suono sordo di scarpe che non sanno dove cazzo andare. Si fermò. Un lampione gli gocciolava addosso una luce gialla, sporca, come birra versata su un vecchio pub di Harlem. Guardò l’orologio. Le lancette si muovevano lo stesso, indifferenti. La strada davanti a lui era vuota, un deserto di asfalto e ombre. Poi, dal nulla, un furgone. Uno di quelli che sembrano sempre pieni di segreti, di merda che nessuno vuole sapere.

Si fermò. Un uomo ne uscì, basso, tozzo, una faccia che non chiedeva domande e non dava nessuna risposta. Niente parole. Solo un pacco, pesante come un cadavere, teso tra quelle mani che avevano visto troppa roba. Loris lo afferrò. Lo posò a terra con un tonfo sordo. Strappò un angolo, come scartare una ferita da diabete.

Dentro, nastri. Triacetato di cellulosa, pellicole che si arrotolavano su se stesse come serpenti impazziti. Fotogrammi di vite sconosciute, pezzi di storie che non gli appartenevano, mai gli sarebbero appartenute. Eppure, eccoli lì, nelle sue mani, come se avessero aspettato proprio lui, Loris, l’ultimo idiota in piedi in quella notte senza senso.

Si accese una sigaretta. Il fumo si mischiò alla luce del lampione. Forse era tutto qui: aspettare che qualcosa, o qualcuno, ti consegnasse i frammenti del caos altrui, e poi cercare di farci qualcosa. O forse no. Forse era solo un altro giovedì di merda in una città che non dormiva mai, ma che di certo non viveva per lui.

Loris tirò ancora una boccata lunga, amara. E poi, con il pacco sotto il braccio, si perse di nuovo nella notte.”È tutto a posto.”

Richiuse alla meglio il lembo. Si voltò, pronto a tornare verso il teatro. La voce dell’uomo lo fermò.

“Scusi, deve firmare.”

Loris si girò.

“Già. Dimentico sempre sarà l’età.”

Prese la penna. Firmò il foglio, appoggiandolo sul pacco.

VINCENZO DAMIANI

Il fattorino accennò un sorriso, poi risalì sul furgone e sparì nella foschia. Loris lo seguì con lo sguardo, finché il furgone scomparve dalla sua vista. Poi si voltò e si incamminò. Lontano dal teatro, lontano da tutto e tutti, con quel pacco tra le mani, come un’anima sgualcita trascinata sull’asfalto consunto.

Una notte qualsiasi, in una città che non esisteva.

2013 – 2025